Лица, места, явления и вещи из времени действия «Денискиных рассказов» (конец 50-х – начало 60-х)

-

«Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденновская сабля... »

«Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденновская сабля... »

Семен Михайлович Буденный (1883–1973) – герой гражданской войны, легендарная фигура. С 1919 по 1923 гг. командовал Первой Конной армией. Шашки были оружием кавалерийских частей Красной Армии, возможно, о такой шашке (называя ее саблей) и мечтает Дениска. Однако у самого Буденного была и наградная сабля.

-

«... я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай...»

«... я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай...»

Николай Васильевич Мамай (1914–1945) – летчик, Герой Советского Союза (посмертно). К марту 1945 года совершил 139 боевых вылетов. В составе группы сбил 11 вражеских самолетов.

Погиб при выполнении боевого задания.

-

«Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка – Сокол».

«Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка – Сокол».

«Сокол» и «Беркут» – это радиопозывные космонавтов А. Г. Николаева и П. Р. Поповича во время космического полета в 1962 году на кораблях «Восток-3» и «Восток-4».

-

«А может быть, это даже сам Ботвинник!»

«А может быть, это даже сам Ботвинник!»

Михаил Моисеевич Ботвинник (1911–1995) – советский шахматист, 6-й в истории шахмат чемпион мира (1948–1957, 1958–1960, 1961–1963).

-

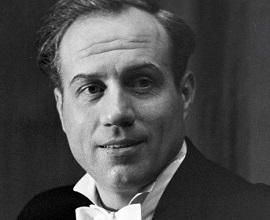

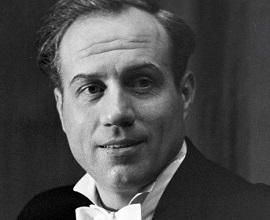

«... но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется».

«... но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется».

Иван Козловский (1900–1993) – выдающийся отечественный (советский) оперный певец.

-

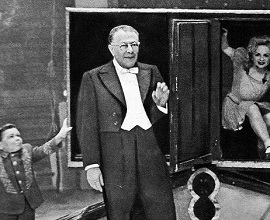

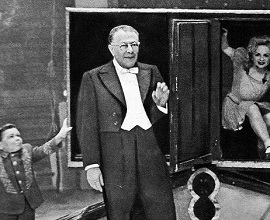

«Сейчас перед вами выступит... профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио!»

«Сейчас перед вами выступит... профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио!»

Эмиль Теодорович Кио (1894–1965) – известный отечественный артист цирка, иллюзионист.

-

«И конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов».

«И конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов».

Фантомас – герой одноименного французского фильма (первая его часть вышла в 1964 году), неуловимый и изобретательный преступник в маске, которого пытается

поймать комиссар Жюв при помощи журналиста Фандора. Фильм был очень популярен в нашей стране у детей 60-х годов.

-

«Я громко сказал:

– Каретный ряд!»

«Я громко сказал:

– Каретный ряд!»

На фотографии улица Каретный Ряд в 1957 г. Вид в сторону Садового кольца.

-

«И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую».

«И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую».

Большая Садовая после дождя. 1955–1960 гг.

-

«– Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем!»

«– Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем!»

Чистые пруды в 1959–1960 гг.

-

«Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро».

«Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро».

На фотографии ВДНХ в 1959–1962 гг. Вид на павильон «РСФСР – Сельское хозяйство».

-

«Один раз мы всем классом пошли в цирк».

«Один раз мы всем классом пошли в цирк».

Цирк на Цветном бульваре в 1960 году.

-

« – Давай ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк».

« – Давай ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк».

Так выглядел вход в московский зоопарк до 1964 года.

-

«...а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва».

«...а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва».

Бассейн «Москва» – плавательный бассейн под открытым небом, существовавший с 1960 по 1994 гг. в центре Москвы, на берегу Москвы-реки.

Это был самый большой бассейн в мире, его площадь составляла 13000 кв. м. Одновременно в бассейне могло плавать 2000 человек.

Бассейн работал круглый год (в зимнее время вода подогревалась). Фото сделано в 1960-е годы.

-

«Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!»

«Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!»

Телефон-автомат (таксофон) – уличный телефон общего пользования. Оплата городских звонков производилась при помощи двухкопеечных монет (после

денежной реформы 1961 года и до 1991 года). Таксофоны обычно ставили в людных местах: на вокзалах, в аэропортах, на перекрестках оживленных улиц и т.п.

С развитием мобильной связи в нашей стране их перестали устанавливать.

-

«Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».

«Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».

Примерно так выглядела уличная торговля мороженым в 60-е годы.

-

«И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая».

«И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая».

Первое мая ранее в нашей стране отмечали как День международной солидарности трудящихся. В этот выходной день проходила первомайская демонстрация – с флагами, цветами и песнями.

-

«– Назначить его почетным пионером!»

«– Назначить его почетным пионером!»

Пионеры – массовая политическая (коммунистическая) организация детей в возрасте 10–15 лет. Пионеры на добровольных началах занимались общественно полезной

(например, сбор макулатуры) и благотворительной деятельностью (например, помощь пожилым людям). Организованно участвовали в политических, спортивно-оздоровительных и культурных мероприятиях.

Пионерский отряд объединял пионеров одного класса. Отличительным знаком пионера был красный галстук и пионерский значок.

-

«На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит...»

«На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит...»

Вожатая – руководитель пионерского отряда, а также группы октябрят.

Октябрята – младшие школьники, объединяемые в группы по пять человек (звездочки) при пионерской дружине школы. При вступлении в ряды октябрят детям выдавался нагрудный знак – пятиконечная звездочка.

Вожатый привлекал октябрят к участию в общественно полезных делах, а также организовывал процесс их культурного и спортивного развития.

-

«– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!»

«– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!»

Коллекционирование марок было очень популярным хобби среди детей нашей страны. Мишка предлагает обменять игрушечный самосвал на марки, выпущенные в Гватемале и на Барбадосе.

-

«И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

«И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

К важным событиям государственного и мирового масштаба наша страна выпускала памятные и сувенирные значки. О таком значке, выпущенном в честь первого в мире выведенного

на орбиту искусственного спутника Земли (в 1957 году), и идет речь в рассказе.

-

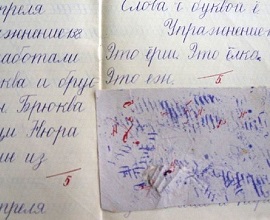

«А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке».

«А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке».

Промокательная бумага (разг. промокашка) использовалась для промокания написанного чернилами текста, ускоряя его высыхание, предотвращая размазывание чернил при переворачивании страницы в тетради.

Также использовались для промокания клякс. Перестали широко употребляться, когда перьевые ручки сменились на шариковые.

-

«Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто – в деревне, кто – в пионерских лагерях...»

«Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто – в деревне, кто – в пионерских лагерях...»

Пионерский лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение для школьников (от 7 до 15 лет), организуемое на время летних и зимних каникул, обычно за городской чертой. Помимо оздоровительных,

были распространены спортивные, военно-спортивные, туристские, профильные (юных техников, натуралистов, геологов и др.) лагеря.

-

«В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных, в одном большом колхозе».

«В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных, в одном большом колхозе».

Колхоз – форма сельскохозяйственного предприятия, построенное на производственной кооперации. В колхозе индивидуальные крестьянские хозяйства были объединены и являлись коллективной

собственностью.

-

«Здесь коммунальная квартира...»

«Здесь коммунальная квартира...»

До Октябрьской революции многие люди жили в ужасающих санитарных условиях. После 1917 года из подвалов и других непригодных

для жилья помещений их стали подселять к владельцам особняков и многокомнатных квартир. Так появились коммунальные квартиры, где ванная,

туалет, кухня и коридор были общими для нескольких семей одновременно.

-

«Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала,

и для этого я немножко развинтил наш электрополотер...»

«Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала,

и для этого я немножко развинтил наш электрополотер...»

Паркет не покрывали лаком, а натирали специальной мастикой. Для экономии сил использовали электрополотер.

-

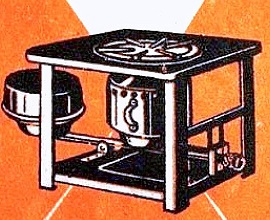

«– Вот, – говорит, – это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет».

«– Вот, – говорит, – это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет».

Керогаз – нагревательный прибор для приготовления пищи, работающий на керосине. Массовая газификация жилых домов проходила в пятидесятых годах. Значит, совсем скоро газовая плита

появится и в квартире Дениски.

-

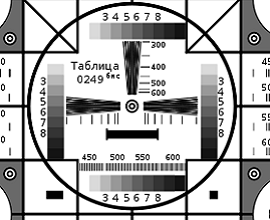

«Я люблю также смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы».

«Я люблю также смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы».

Когда тв-вещание не было

круглосуточным, до его начала по телевизору можно было увидеть настроечные таблицы, предназначенные для оценки качества изображения аппаратуры.

-

«– А бутылки, – говорит Мишка, – да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары»!»

«– А бутылки, – говорит Мишка, – да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары»!»

Пункты приема стеклотары (откуда стекло отправляется на вторичную переработку) есть и сегодня, но в СССР они были гораздо более распространены. Часто стеклянную бутылку можно было сдать прямо в продуктовом магазине.

-

«Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно...»

«Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно...»

Еду вывешивали за окно, когда не было холодильника (например, в общежитии) или холодильник был не очень большой и в него что-нибудь не вмещалось. За окнами старых домов и сегодня можно

увидеть небольшие ящики, которые предназанчались для хранения продуктов.

назад

«Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденновская сабля... »

«Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденновская сабля... »  «... я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай...»

«... я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай...»  «Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка – Сокол».

«Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка – Сокол».  «А может быть, это даже сам Ботвинник!»

«А может быть, это даже сам Ботвинник!»  «... но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется».

«... но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется».  «Сейчас перед вами выступит... профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио!»

«Сейчас перед вами выступит... профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио!»

«И конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов».

«И конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов».

«Я громко сказал:

– Каретный ряд!»

«Я громко сказал:

– Каретный ряд!»  «И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую».

«И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую».  «– Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем!»

«– Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем!»

«Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро».

«Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро».  «Один раз мы всем классом пошли в цирк».

«Один раз мы всем классом пошли в цирк».  « – Давай ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк».

« – Давай ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк».

«...а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва».

«...а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва».  «Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!»

«Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!»

«Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».

«Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».

«И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая».

«И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая».  «– Назначить его почетным пионером!»

«– Назначить его почетным пионером!»  «На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит...»

«На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит...»  «– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!»

«– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!»  «И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

«И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».  «А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке».

«А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке».

«Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто – в деревне, кто – в пионерских лагерях...»

«Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто – в деревне, кто – в пионерских лагерях...»  «В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных, в одном большом колхозе».

«В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных, в одном большом колхозе».  «Здесь коммунальная квартира...»

«Здесь коммунальная квартира...»  «Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала,

и для этого я немножко развинтил наш электрополотер...»

«Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала,

и для этого я немножко развинтил наш электрополотер...» «– Вот, – говорит, – это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет».

«– Вот, – говорит, – это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет».

«Я люблю также смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы».

«Я люблю также смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы».  «– А бутылки, – говорит Мишка, – да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары»!»

«– А бутылки, – говорит Мишка, – да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары»!» «Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно...»

«Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно...»