М. Ильин

Изобрели бумагу китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Материалом служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу.

Изобрели бумагу китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Материалом служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу.

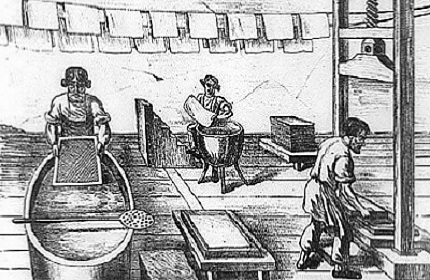

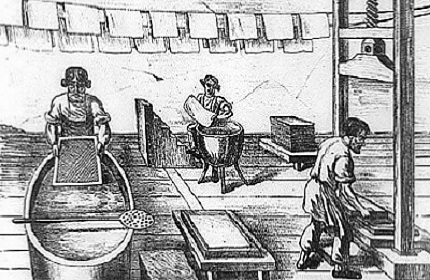

Формой для отливки служила им рамка с сетчатым дном, сделанным из тоненьких бамбуковых палочек и шёлковых нитей. Налив в форму немного кашицы, принимались трясти форму во всех направлениях, чтобы волоконца переплелись и образовали войлок. Вода стекала, а на сетке оставался сырой бумажный лист. Его осторожно снимали, клали на доску и высушивали на солнце. Пачку листов отжимали в заключение под деревянным прессом.

Таким ручным способом китайцы делали бумагу.

Удивительный это народ! Начиная с бумажного абажура и кончая книгой или фарфоровой вазой – китаец во все вкладывает массу терпения и изобретательности. Китайцы раньше европейцев додумались до фарфора, книгопечатания, пороха, бумаги.

Прошло много лет, прежде чем бумага попала из Азии в Европу. Случилось это вот как.

В 704 году арабы завоевали город Самарканд в Средней Азии. Вместе с другой добычей они вывезли оттуда секрет изготовления бумаги. В завоеванных арабами странах: Сицилии, Испании, Сирии – появились бумажные фабрики. Была такая фабрика, между прочим, и в сирийском городе Мамбидше, или, как произносили европейцы, Бамбице. Вместе с другими восточными товарами: гвоздикой, перцем, благовонными маслами – арабские купцы привозили в Европу «бамбицину» – бумагу, сделанную в городе Бамбице. От этого-то слова и произошло, вероятно, наше слово «бумага».

Самой лучшей считалась багдадская бумага, которая шла в продажу в виде листов большого размера. В Египте изготовлялось много сортов, начиная от огромных листов александрийской бумаги и кончая крошечными листочками, которые употреблялись для голубиной почты.

Делали эту восточную бумагу из старого тряпья. На вид она была желтоватая, с темными пятнами. На свет видны были даже кое-где кусочки тряпок.

Прошли века, прежде чем в Европе появились свои бумажные фабрики, или «бумажные мельницы», как тогда говорили. В XIII веке такие мельницы можно было уже найти и в Италии и во Франции.

Случается иногда, что в руки историка попадает старинная грамота или историческая запись, в которой не указан год ее составления.

Как этот год узнать?

Ученый обращается за разъяснениями к самой бумаге: рассматривает ее на свет. И потом говорит: «Эта грамота написана не ранее 1317 года, потому что бумага, на которой ее написали, сделана была в 1317 году; а вот эта грамота написана на столько-то лет позже».

Каким образом узнал это ученый?

И что такое видит он, рассматривая бумагу на свет?

Видит он на бумаге прозрачный водяной знак.

У каждого мастера был свой водяной знак, своя марка. Нередко мастер, кроме знака, проставлял также год и свою фамилию. Марки бывали самые разнообразные: маркой могла быть и голова человека, и половина оленя, и башня, и верблюд, и перчатка, и единорог, и лев, и русалка, и крылатый лев с птичьей головой, и папа римский, увенчанный тиарой, с ключом в руках.

Водяной знак получали таким способом. Бумагу отливали в форме с дном из проволочной сетки. Из проволоки делалась также фигура, которая укладывалась на дно формы. Там, где была проволока, бумага ложилась более тонким слоем чем в других местах. Поэтому, рассматривая бумагу на свет, вы и видите прозрачные полоски в том месте, где была проволочная сетка, и водяной знак там, где была проволочная фигура.

Самый старый водяной знак – это круг. Увидев на бумаге этот знак, вы можете сразу сказать, что бумага сделана в 1301 году.

К нам бумага попала в XIV веке через Новгород, куда ее привезли ганзейские купцы. Бумага эта была итальянская. В XVII веке путешественник Барберино побывал в Москве. В своем дневнике он пишет: «Затеяли они также ввести делание бумаги и даже делают ее, но все еще не могут ее употреблять потому, что не довели этого искусства до совершенства».

Первая русская бумажная мельница построена была на реке Уче, в 30 верстах от Москвы. Но она работала недолго.

Первая русская бумажная мельница построена была на реке Уче, в 30 верстах от Москвы. Но она работала недолго.

Лет через сто опять построили бумажную мельницу, на этот раз на реке Пахре, рядом с мукомольной мельницей. Помощником бумажного мастера был «хлебный мельник». Начали делать бумагу, но весной 1657 года «пошла вода с гор и учала плотину портить». Мельница была разрушена. Вместо нее построили другую, на реке Яузе.

Бумагу делали на этой фабрике большого размера с водяным знаком, изображавшим герб города Амстердама. Это потому, что наши «бумажные мельники» старались делать бумагу по образцу голландской, которая тогда считалась лучшей.

В XVII веке бумага уже расходовалась у нас в большом количестве. На ней печатали книги, которые продавались в книжном ряду в Китай-городе.

На ней в приказных канцеляриях писали и переписывали бесконечные выписи и отписки, памяти и указы, челобитные и розыски. Вместе с бумагой появилась, словно ее тень, и бумажная волокита. Нередко какое-нибудь «сыскное дело о чародействе и порче» тянулось годами.

«А дела клеили в столбцы и сбирали в годовые большие столпы, которые, лежа в палатах, от сырости расклеивались и гнили, и мыши их портили. И от того многие старые дела, докладные выписи и указы, валяясь по разным местам в небрежении, терялись и вовсе пропадали».

Так говорится в одной старой «грамоте» – 1700 года.

Один путешественник оставил нам описание московской канцелярии XVII века:

«Между тем рассматривал я находящиеся в сем же здании канцелярские комнаты. Они все под сводами, с маленькими окнами и похожи на темницы. На сей раз тут находились одни лишь канцеляристы, которые сидели по два человека на ящиках, стульях и скамейках, иные выше, другие ниже, без всякого порядка. Я даже видел одного, стоявшего на коленях. Они все занимались письмом или перебиранием свитков бумаг, которые развивали и свертывали с большой ловкостью. Сии свитки суть длинные полосы, составленные из листов бумаги, вдоль разорванных и склеенных».

Бумага шла к нам в это время главным образом из Голландии. Петр I велел в 1716 году построить бумажную мельницу около Дудергофа, а в 1720 году была построена и вторая «мельница» – за «Галерным двором».

Бумагу этих «мельниц» можно узнать по водяному знаку: как и на гербе Петербурга, на ней были изображены якоря. Был издан указ о том, что бумага будет продаваться в Адмиралтействе, и об этом объявлено было во всеуслышание с барабанным боем.

Конечно, на этом история бумаги не заканчивается. Можно бы многое рассказать о современных бумажных фабриках, где работают гигантские машины – самые большие машины в мире, о целюлозно-бумажных комбинатах, которые, подобно сказочному великану, ежедневно «поглощают» целую небольшую рощицу деревьев. Но это особая тема.

Здесь было рассказано только о «младенчестве» и «отрочестве» бумаги.

Изобрели бумагу китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Материалом служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу.

Изобрели бумагу китайцы. Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали еще на египетском папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Материалом служили им волокна бамбука, некоторые травы и старое тряпье. Поместив материал в каменную ступу, они растирали его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу.

Формой для отливки служила им рамка с сетчатым дном, сделанным из тоненьких бамбуковых палочек и шёлковых нитей. Налив в форму немного кашицы, принимались трясти форму во всех направлениях, чтобы волоконца переплелись и образовали войлок. Вода стекала, а на сетке оставался сырой бумажный лист. Его осторожно снимали, клали на доску и высушивали на солнце. Пачку листов отжимали в заключение под деревянным прессом.

Таким ручным способом китайцы делали бумагу.

Удивительный это народ! Начиная с бумажного абажура и кончая книгой или фарфоровой вазой – китаец во все вкладывает массу терпения и изобретательности. Китайцы раньше европейцев додумались до фарфора, книгопечатания, пороха, бумаги.

Прошло много лет, прежде чем бумага попала из Азии в Европу. Случилось это вот как.

В 704 году арабы завоевали город Самарканд в Средней Азии. Вместе с другой добычей они вывезли оттуда секрет изготовления бумаги. В завоеванных арабами странах: Сицилии, Испании, Сирии – появились бумажные фабрики. Была такая фабрика, между прочим, и в сирийском городе Мамбидше, или, как произносили европейцы, Бамбице. Вместе с другими восточными товарами: гвоздикой, перцем, благовонными маслами – арабские купцы привозили в Европу «бамбицину» – бумагу, сделанную в городе Бамбице. От этого-то слова и произошло, вероятно, наше слово «бумага».

Самой лучшей считалась багдадская бумага, которая шла в продажу в виде листов большого размера. В Египте изготовлялось много сортов, начиная от огромных листов александрийской бумаги и кончая крошечными листочками, которые употреблялись для голубиной почты.

Делали эту восточную бумагу из старого тряпья. На вид она была желтоватая, с темными пятнами. На свет видны были даже кое-где кусочки тряпок.

Прошли века, прежде чем в Европе появились свои бумажные фабрики, или «бумажные мельницы», как тогда говорили. В XIII веке такие мельницы можно было уже найти и в Италии и во Франции.

Случается иногда, что в руки историка попадает старинная грамота или историческая запись, в которой не указан год ее составления.

Как этот год узнать?

Ученый обращается за разъяснениями к самой бумаге: рассматривает ее на свет. И потом говорит: «Эта грамота написана не ранее 1317 года, потому что бумага, на которой ее написали, сделана была в 1317 году; а вот эта грамота написана на столько-то лет позже».

Каким образом узнал это ученый?

И что такое видит он, рассматривая бумагу на свет?

Видит он на бумаге прозрачный водяной знак.

У каждого мастера был свой водяной знак, своя марка. Нередко мастер, кроме знака, проставлял также год и свою фамилию. Марки бывали самые разнообразные: маркой могла быть и голова человека, и половина оленя, и башня, и верблюд, и перчатка, и единорог, и лев, и русалка, и крылатый лев с птичьей головой, и папа римский, увенчанный тиарой, с ключом в руках.

Водяной знак получали таким способом. Бумагу отливали в форме с дном из проволочной сетки. Из проволоки делалась также фигура, которая укладывалась на дно формы. Там, где была проволока, бумага ложилась более тонким слоем чем в других местах. Поэтому, рассматривая бумагу на свет, вы и видите прозрачные полоски в том месте, где была проволочная сетка, и водяной знак там, где была проволочная фигура.

Самый старый водяной знак – это круг. Увидев на бумаге этот знак, вы можете сразу сказать, что бумага сделана в 1301 году.

К нам бумага попала в XIV веке через Новгород, куда ее привезли ганзейские купцы. Бумага эта была итальянская. В XVII веке путешественник Барберино побывал в Москве. В своем дневнике он пишет: «Затеяли они также ввести делание бумаги и даже делают ее, но все еще не могут ее употреблять потому, что не довели этого искусства до совершенства».

Первая русская бумажная мельница построена была на реке Уче, в 30 верстах от Москвы. Но она работала недолго.

Первая русская бумажная мельница построена была на реке Уче, в 30 верстах от Москвы. Но она работала недолго.

Лет через сто опять построили бумажную мельницу, на этот раз на реке Пахре, рядом с мукомольной мельницей. Помощником бумажного мастера был «хлебный мельник». Начали делать бумагу, но весной 1657 года «пошла вода с гор и учала плотину портить». Мельница была разрушена. Вместо нее построили другую, на реке Яузе.

Бумагу делали на этой фабрике большого размера с водяным знаком, изображавшим герб города Амстердама. Это потому, что наши «бумажные мельники» старались делать бумагу по образцу голландской, которая тогда считалась лучшей.

В XVII веке бумага уже расходовалась у нас в большом количестве. На ней печатали книги, которые продавались в книжном ряду в Китай-городе.

На ней в приказных канцеляриях писали и переписывали бесконечные выписи и отписки, памяти и указы, челобитные и розыски. Вместе с бумагой появилась, словно ее тень, и бумажная волокита. Нередко какое-нибудь «сыскное дело о чародействе и порче» тянулось годами.

«А дела клеили в столбцы и сбирали в годовые большие столпы, которые, лежа в палатах, от сырости расклеивались и гнили, и мыши их портили. И от того многие старые дела, докладные выписи и указы, валяясь по разным местам в небрежении, терялись и вовсе пропадали».

Так говорится в одной старой «грамоте» – 1700 года.

Один путешественник оставил нам описание московской канцелярии XVII века:

«Между тем рассматривал я находящиеся в сем же здании канцелярские комнаты. Они все под сводами, с маленькими окнами и похожи на темницы. На сей раз тут находились одни лишь канцеляристы, которые сидели по два человека на ящиках, стульях и скамейках, иные выше, другие ниже, без всякого порядка. Я даже видел одного, стоявшего на коленях. Они все занимались письмом или перебиранием свитков бумаг, которые развивали и свертывали с большой ловкостью. Сии свитки суть длинные полосы, составленные из листов бумаги, вдоль разорванных и склеенных».

Бумага шла к нам в это время главным образом из Голландии. Петр I велел в 1716 году построить бумажную мельницу около Дудергофа, а в 1720 году была построена и вторая «мельница» – за «Галерным двором».

Бумагу этих «мельниц» можно узнать по водяному знаку: как и на гербе Петербурга, на ней были изображены якоря. Был издан указ о том, что бумага будет продаваться в Адмиралтействе, и об этом объявлено было во всеуслышание с барабанным боем.

Конечно, на этом история бумаги не заканчивается. Можно бы многое рассказать о современных бумажных фабриках, где работают гигантские машины – самые большие машины в мире, о целюлозно-бумажных комбинатах, которые, подобно сказочному великану, ежедневно «поглощают» целую небольшую рощицу деревьев. Но это особая тема.

Здесь было рассказано только о «младенчестве» и «отрочестве» бумаги.